Un matin au marché de Tulle : « Le français, c’est du chinois ! » me dit Mme Chang pleine d’humour alors que nous échangeons sur le casse-tête qu’a été la correction de son livre1. Hé oui, le français c’est compliqué et je crois que c’est fait exprès.

Jusqu’au 17e siècle, tout le monde écrit à peu près comme il veut et cela n’empêche pas de grands noms de la littérature de créer des œuvres que l’on appellera des classiques (Corneille, Molière et La Fontaine pour ne citer qu’eux). Il n’était pas rare qu’un mot ait une graphie différente au fil d’un ouvrage et ce n’était pas grave. Enfin pas pour tout le monde.

Pour l’État, bien conscient que la langue est un instrument de pouvoir, cela serait plus pratique que le peuple parle et écrive une langue unique sur tout le territoire. Avec la signature de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français est reconnu langue du roi et langue du droit. Une seule langue visant à gommer les spécificités de langage des territoires. On pourrait penser que c’est pour mieux communiquer, mais pas entre tous, si le petit peuple ne comprend pas les mots de l’administration c’est plutôt pratique non ?

Presque 100 ans plus tard, en 1635, Richelieu, qui ne brille pas pour son amour du peuple, souhaite donner un caractère officiel à une assemblée de lettrés ayant pour mission de normaliser l’orthographe. C’est la naissance de l’Académie française. Et là, c’est intéressant de se pencher sur le fondement de cette « compagnie ».

En 1673, alors que celle-ci souhaite établir les règles de l’orthographe, François de Mezeray, académicien, a cette édifiante formule – heureusement critiquée par certains – dans les Cahiers de remarques sur l’orthographe : l’Académie « désire suivre l’ancienne orthographe, qui distingue les gens de lettres d’avec les ignorants et les simples femmes ».

Aïe, ça pique un peu, mais tout est dit, la langue française doit être compliquée mais comprise par l’élite, pas par le peuple, qui, l’ignorant, ignore aussi les choses d’État et ce qu’on décide pour lui. On voit que les choses n’ont pas tellement changé, le langage juridique n’est par exemple souvent compris que par les experts. Si on ne comprend pas on peut nous faire avaler n’importe quoi et c’est plus simple pour ceux qui gouvernent !

Pour appuyer mon propos, sachez qu’en 1694, il est écrit dans la préface du premier dictionnaire de l’Académie française que celui-ci « comprend tout ce qui peut servir à la Noblesse & à l’élégance du discours. » Mais aussi : « quant aux termes d’emportement ou qui blessent la pudeur, on ne les a point admis dans le dictionnaire, parce que les honestes gens évitent de les employer dans leurs discours. »

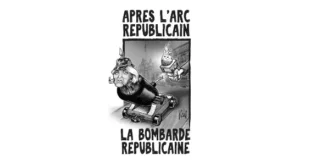

Et on nous parle d’égalité en enseignant la langue française à l’école de la République. Mais si celle-ci est en soi compliquée, en quoi peut-elle être un outil d’intégration ? J’ai plutôt le sentiment qu’elle rabaisse les gens, quels qu’ils soient, car avec ses règles, parfois tellement absurdes, la possibilité de lire et écrire sans la moindre faute relève quasiment de l’impossible.

Depuis, il y a bien eu quelques réformes dont nous aurons l’occasion de parler, certaines absurdités (qu’on appelle subtilités !) ont été gommées, mais il en demeure tant… Les partisans d’une simplification ont bien du mal à se faire comprendre.

Et c’est là que je m’interroge, pourquoi défendre quelque chose qui a été créé pour nous asservir, nous sélectionner et nous discriminer ? Alors que le but d’une langue, et c’est bien agréable d’avoir un outil, est de communiquer, s’exprimer, se faire comprendre…

Pour aller plus loin, en plus ludique :

- Huei-ya Chang, Les recettes de Mme Chang au marché, Maugein, 2024.

Par CIRCÉ PIEDECOCQ

La Trousse Corrézienne DU LOCAL, DU LIBRE, DU BEAU, DE L'ECOLOGIE, DU DRÔLE, DU FRAIS

La Trousse Corrézienne DU LOCAL, DU LIBRE, DU BEAU, DE L'ECOLOGIE, DU DRÔLE, DU FRAIS

Un article clair, bien construit et très éclairant. Il réussit à transmettre avec pédagogie une réflexion critique sur l’histoire de la langue française, tout en restant accessible et nuancé. Une lecture précieuse qui pousse à penser autrement !